Linux und Musik passen gut zusammen. Es gibt tolle Linux-DAWs, es gibt sogar Multimedia-Distributionen, bei denen alles Notwendige zum Komponieren und Sounddesign vorinstalliert ist. Die Auswahl an Plug-ins im VST-, VST3- oder LV2-Format wächst stetig, zur Not gibt es auch noch WINE. Doch was ist mit Klangerzeugung? Konkret Software Synthesizer, VSTi und Co? Die Auswahl ist nicht so klein, wie dir einige alte Informationen weis machen wollen. Vorhang auf für sehr gute Software-Synthesizer für Linux.

Inhaltsverzeichnis

Stand: 04/2025.

Wenn du schon über Linux-Audio Bescheid weißt, dann überspringe einfach die nächsten Überschriften bis zur „Bestenliste“.

Hinweis: Dies ist keine Topliste mit Nummerierung. Alle Soft-Synths in dieser Liste haben ihre Daseinsberechtigung und haben andere Ansätze. Daher kann ich sie zwar grundlegend vergleichen, aber maximal willkürlich und subjektiv durchnummerieren. Also lasse ich es lieber ganz.

Plug-in-Formate für die Klangerzeugung mit Linux

Du kennst vermutlich aus der Windows-Welt die VST-Plug-ins und aus der macOS-Welt die AU Plug-ins. Direkt verwendbar sind die unter Linux nicht.

Für VST gibt es LinuxVST. Das sind normale VST mit spezieller „Berechnung“ für Linux.

AU ist Apple-eigen und geht auch nicht mit Windows.

Herstellereigene Plugin-Formate gehen auch nicht, etwa RTAS, AAX, TDM und HDx von Avid. Auch das iLok-System gibt es nicht. Die würden ohnehin nur mit Pro Tools funktionieren.

Für Linux existieren noch zwei eigene Formate: LSDPA und LV2. Erstere haben eine grafische Oberfläche aus Text und Schiebereglern. LV2 haben idR. auch grafische Elemente, also so, wie du es von VSTs auch kennst.

So installierst du Plug-ins und Software-Synths für deine Linux-DAW

Es gibt keinen vordefinierten Speicherort für VSTs unter Linux. Einige Hersteller empfehlen (wie ich auch) einen Ordner in deinem Home-Bereich anzulegen.

Der Pfad ist dann

~/.vstfür VST,~/.vstifür Klangerzeuger oder-

~/.lv2für LV2.

Einige Hersteller empfehlen /usr/lib/ für die Unterordner. Du kannst auch ~/.plugins/vst daraus machen. Wichtig ist nur, dass du alle an den gleichen Ort installierst bzw. kopierst. Und wenn nicht, dann merke dir, wo du sie installierst

Hinweis: Der Punkt vor dem Ordnernamen bdeutet nur, dass der Ordner im Alltag im Dateiexplorer versteckt ist. Du hast trotzdem normalen Zugriff darauf. Die Programme auch.

Je nach Hersteller funktioniert die Installation anders. Alle geben in der Regel einen Hinweis, wie es geht.

Oft bekommst du ein fertiges Plug-in, das sogenannte Binary. Das kopierst du in einen passenden Ordner und bist fertig. Das ist dann etwa eine Datei namens SuperEffekt.vst die in den Ordner ~/.vst gehört.

Andere Plug-ins kannst du direkt über apt / dnf / pacman im Terminal oder deinen Software-Store installieren.

Bei manchen Herstellern bekommst du ein Shell-Skript, auch .sh-Datei genannt. Diese fühst du per ./Dateiname im Terminal aus. So funktioniert z.B. auch die Reaper-Installation unter Linux. Nach dem Start gibt es alle Anweisungen im Terminal statt in einem extra Installationsfenster.

Installer wie bei Windows oder macOS gibt es für Linux eigentlich nicht.

Achtung bei der Installation aus dem Software-Store: Plug-ins aus dem System-Repo und Flatpaks vertragen sich nicht. So kann eine DAW aus dem System-Repo idR. nicht mit Platpak-Plug-ins kommunizieren. Manchmal passiert das auch zwischen Flatpaks – das ist aber nicht die Regel. Empfehlenswert ist: Alles aus dem System-Repo zu installieren.

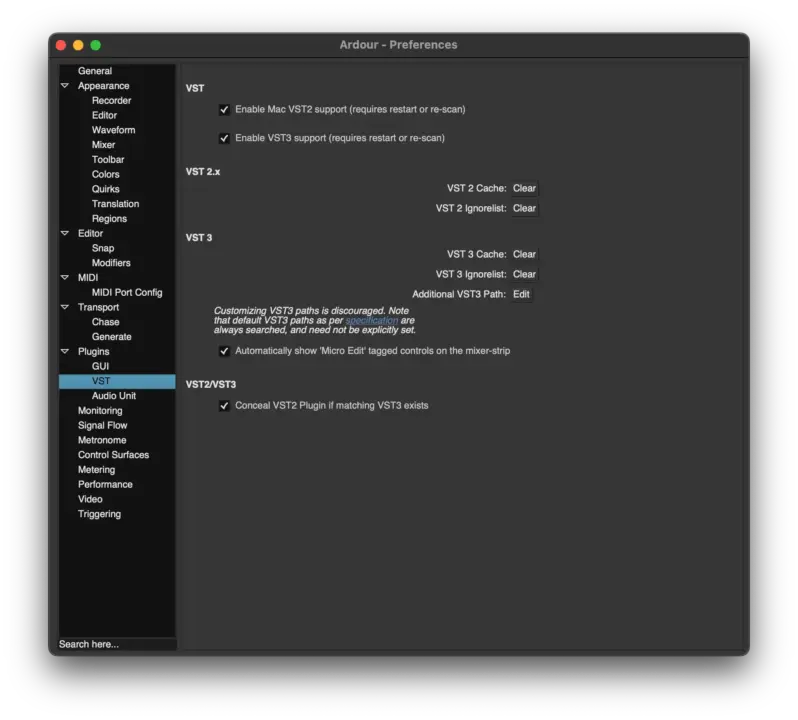

In DAWs wie Ardour oder Reaper gibst du dann beim ersten Start oder in den Einstellungen an, wo sich deine Plug-ins befinden. Diese Ordner werden dann gescannt. Kompatible Plug-ins kannst du dann direkt in der DAW nutzen.

JACK oder nicht?

Linux hat eine Eigenheit in der Audio-Welt: JACK. Grob gesagt ist es vergleichbar mit ASIO (Win) oder Core Audio (Mac). Doch JACK geht noch viel weiter und ist eine „Audio Engine aud Steroiden“ und bietet Möglichkeiten, die sich einige Profis für ihr System wünschen.

JACK erweitert ALSA, die Basis-Audio-Engine für Linux. JACK verteilt Audio- und MIDI-Signale nicht nur von Soundkarte an deine DAW, sondern ermöglicht auch die Verbindung untereinander. Du kannst mehrere Programme miteinander kommmunizieren lassen. Etwa von DAW zu DAW, und das einfach, indem du virtuelle Strippen ziehst.

Ich verweise an dieser Stelle einfach mal auf die Artikel: JACK, ALSA, Pulseaudio und Pipewire – Linux Audio verstehen und professionell nutzen und Audio-Recording mit Linux (inkl. MIDI) – von Einsteiger bis Profi.

Du kannst Software-Synthesizer in manchen Fällen als eigenständiges Programm starten. Dieses kannst du dann in einem Routing-Fenster via qJackCtl oder Cadence/Catia mit deiner DAW verbinden. Wenn deine DAW Ardour oder Mixbus ist, kannst du sogar direkt eine Spur ansteuern. In Reaper, Bitwig oder Audacity schickst du es in den Stereo-Input der DAW.

Als Input für deinen Standalone-Soft-Synth könnte beispielsweise dein MIDI-Keyboard dienen. Auch das verbindest du einfach über JACK über virtuelle Strippen. Also: Midi -> Soft Synth -> DAW.

Oder du verwendest die Klangerzeuger als Plug-ins in deiner DAW. Das ist der Weg … von Windows und macOS. Damit sparst du dir das externe Routing über JACK. Du brauchst in dem Fall ein VSTi, VST3i oder LV2. Du lädst es in einen Effekt-Slot – oder wenn deine DAW das hat, einen Instrumenten-Slot einer speziellen Instrumentenspur oder MIDI-Spur. Hier funktioniert jede DAW anders.

Windows VST für Linux DAW

Einige Plug-ins gibt es nicht für Linux.

Oft funktionieren die Varianten für Windows aber problemlos mit Linux. Alles, was du brauchst ist eines der Programme YaBridge oder LinVST. Und diese Liste von WineVST mit Plug-ins, die mit Linux getestet wurden. Das sind WINE-„Emulatoren“ speziell für VST, VST3 und VSTi-Plug-ins. Ich selbst verwende YaBridge für meine geliebten Voxengo und Klanghelm Plug-ins. Unbezahlte Empfehlung an dieser Stelle.

Die Einrichtung ist eigentlich einfach, kann aber hier und da zu Herausforderungen führen. Gerade beim ersten Mal. Einige Plugins funktionieren gleich gar nicht. Etwa hatte ich immer Pech mit denen von IK Multimedia. Hier macht dich der Versuch immer klug. Vorab lohnt es sich auch, die einschlägigen Foren zu durchsuchen. Oder die Suchmaschine der eigenen Wahl loszuschicken.

Die besten Software-Synthesizer für Linux

Surge XT (FOSS)

Hinter Surge steckt Roger Linn – der Mensch hinter dem Linnstrument. Der Soft-Synth ist neben Windows und macOS auch für Linux offiziell verfügbar – und für viele klanglich einer der besten Software-Synthesizer für Linux. Surge ist sehr umfangreich, bietet verschiedene Synthesetechniken, mehrere Schwingungsformen für die LFOs (und Sub-LFOs). Zur weiteren Verfeinerung der Sounds gibt es eingebaute Filter (EQs), Modulatoren und Effekte wie Delay, Chorus, Ring Mod, Vocoder und co.

Wenn du deine Synths über ein externes Gerät fernsteuerst, bietet es eingebauten MPE-Support. Und Linn wäre nicht Linn, wenn er nicht auch Microtuning-Support eingebaut hätte. Natürlich auch für das Linnstrument.

Surge ist FOSS. Der Quellcode ist bei GitHub einsehbar. Damit ist das Plug-in kostenlos und frei verfügbar.

ZynAddSubFX / ZynFusion (FOSS)

Auch wenn die Entwicklung seit einiger Zeit (2016) still steht, ist ZynAddSubFX immer noch sehr gut nutzbar. Vermutlich ist es DAS Beispiel für einen Linux-Soft-Synth, da es wohl einer der ersten mit war.

Es gibt zwei Augaben des Synthesizers. Einmal mit modularer, eher altbackener Optik und 28 Unterfenstern als ZynAddSubFX – und einmal als als ZynFusion. Der Unterbau ist identisch, ZynFusion hat dem umfangreichen Synth eine moderne grafische Oberfläche (1 Fenster) verpasst. Das Entwicklungsteam möchte dafür gern 45 USD oder mehr haben. Das finde ich sehr ok. Wer allerdings etwas sucht, findet dank Open Source Konzept beider Synths auch kostenfreie Variante. Etwa im AUR für Arch Linux.

Integriert sind drei Synth-Engines: Add, Sub und Pad. Diese werden mit acht LFOs gesteuert, und über Modulatoren, Envelopes, Filter, Noise Generatoren, internem Routing, Layer-Optionen oder analoger Emulation verfeinert. Und wer nicht durchsteigt, kann sich durch die über 1000 Presets klicken und vielleicht da den Wunschsound finden. Denn klanglich ist der Synthesizer immer noch ganz vorn mit dabei.

Geonkick (FOSS, €)

Der Name ist Programm. Geonkick ist ein Klangerzeuger für perkussive Instrumente, etwa die Kick Drum. Aber es kann auch Snares, Claps, HiHat, Shaker und Co. Dabei bietet es mit drei mischbaren LFOs mit jeweils eigener Envelope- und Filtersektion sowie optionaler Distortion genug Spielraum für abgedrehtere Sounds. Zudem bietet es drei Layer mit eigenen Instrumenten, die direkt im Plug-in mischbar sind.

Geonkick ist FOSS bzw. Open Source. Der Entwickler möchte dennoch gern 15 Euro für das Binary (also die nutzbare Datei) haben. Wie ich finde ein immer noch fairer Preis. Und ohnehin unterstützenswert, einfach, weil der Code frei ist und das Plug-in auch 2025 weiterentwickelt wird.

HELM (FOSS)

Ein Knopf – eine Funktion. Und das alles auf einer Seite im Blick? Helm von Tytel bietet genau das. Das macht den Soft-Synth aber nicht unbrauchbar. Im Gegenteil. Mit seinen zwei Oszillatoren mit Sub und Noise, LFOs, drei Hüllkurven, einem eingebauten Step-Sequencer, einer Filter-Sektion mit Resonanz-Regler und Effekten (Delay, Reverb, Distortion, Stutter) lässt sich sehr viel anfangen. Dabei bleibt der CPU-Verbrauch eher schmal.

HELM gibt es für Linux als LV2, VST und VST3. Und wer auf anderen Systemen „crossplattform-kompatibel“ sein möchte: Es gibt auch Versionen für Windows und macOS.

Matthew Tytels Synthesizer HELM ist FOSS bzw. Open Source. Der Hersteller bietet den Installer gegen eine Zahlung von mindestens 1€ an. In den Repos ist es entsprechend kostenlos zum selbst kompilieren.

Vital (FOSS)

Vital zeichnet sich durch mehrere Dinge aus. Der Soft-Synth bezeichnet sich selbst als visuellen Synthesizer. Du siehst anhand von Animationen um die Regler oder in den Filter-Fenstern anhand der Waveform, was passiert. Und „dass“ Etwas passiert. Dabei nutzt Vital den GPU und überlässt dem CPU die Berechnung des Effektes. Zudem ist die Oberfläche wohl eine der modernsten unter den Linux-Synthesizern.

Eine weitere Besonderheit ist die Art der Bedienung: Modulatoren (LFOs) lassen sich einfach per Drag’n’Drop zuweisen. Wenn du das einmal gemacht hast, fragst du dich vielleicht, warum das nicht alle Plug-ins so intuitiv gestalten? Allerdings musste ich mich ein paar Sessions in Vital einarbeiten, ehe es fluffiger wurde. Durch die vielen Optionen habe ich manchmal den Faden verloren. Ein Kollege hat keine 10 Sekunden gebraucht, um alles zu erfassen. Es ist also wieder einmal sehr subjektiv.

Vital bietet zudem einen eingebauten Wavetabele-Editor und Wavetables aus Text. Das macht eine Menge Spaß damit zu experimentieren. Natürlich sind auch hier Effekte wie Delay, Reverb, Chorus, Phaser und Kompression am Start. Und er bietet Support für MPE und microtonale Dateien (.tun, .scl und .kbd).

Vital ist FOSS und kostenfrei verfügbar. Zumindest in der Grundversion mt 75 Presets und 25 Wavetables. Möchtest du mehr, kannst du mit der Plus-, Pro- oder Subscriber-Version noch mehr Presets freischalten.

Side-Fact: Es steckt auch hier Matt Tytel dahinter. Der Entwickler von HELM.

TAL Noisemaker (€)

Der Noisemaker Synthesizer von TAL (Togu Audio Line) ist wohl eines der ältesten Synth-Projekte für Linux, IIRC seit 2010. Der offizielle Name ist NO1ze M4K3R – da 1337-Speech nicht mehr so richtig „en vogue“ ist, wird er außer vom Hersteller nur noch Noisemaker genannt.

Die Besonderheit ist, dass er einerseits kostenlos verfügbar ist, andererseits ein recht einfach nutzbares Plug-in ist. Ein Knopf, eine Funktion. Dazu gab es „früher“ ausklappbare Bereiche für Envelope oder eine Control-Sektion – mit der modernen GUI ist alles auf einem Blick wie bei HELM oder Dexed verfübar.

Im Noisemaker sind zwei Synthesizer integriert. Der Erste mit LFO, zwei Oszillatoren und einer Master-Sektion, der Zweite mit LFO, Filter- und ADSR-Hüllkurven. Dafür braucht es kein Handbuch. Für Linux existieren kostenlose Builds als VST und VST3.

Tunefish (FOSS)

Entstanden ist Tunefish als Software-Synthesizer, um 3D-Animationen für die Demoszene zu untermalen. Das VSTi hat nur einen Oszillator. Der hat es aber in sich. Er arbeitet 16-stimmig polyphon, beherrscht Additive und Wavetable Synthese und zusätzlich gibt es Filtermöglichkeiten über die übliche Tone-Blende mit Resonanz hinaus: Damp, Harmonics, Noise (2-Band). Dazu kommen 10 parallel fahrbare Effekte, BAndpässe, Filter, ADSR-Hüllkurven, eine Modulationsmatrix und zwei LFOs.

Außer für Linux gibt es das Plug-in auch für „die anderen“ Systeme. Die Entwicklung stoppte vor ca. 2 Jahren, was dem Synth selbst (bisher) noch keine Nachteile beschehrt hat.

U-HE Diva / Zebra / Podolski / Triple Cheese / Hive (€)

U-HE ist eine Firma aus Deutschland, die für besonders aufwändige Synthesizer-Plug-ins bekannt ist, die trotz rein digitaler Klangerzeugung richtig „analog“ klingen sollen. Das frisst natürlich CPU-Leistung wie sonstwas. Besonders bekannt ist die Firma für „Diva„. Aber auch die anderen Synthesizer können sich absolut hören lassen, sind teils auch netter zum CPU. 😉

2014 hat ein schweizer (?) Entwickler sich der Übersetzung für Linux angenommen und fast alle U-HE Plug-ins als VSTi kompiliert. U-HE bietet keinen offiziellen Support an, wohl aber Bereitschaft, sich das ganze im KVR-Forum bei Problemen anzunehmen. Dort können auch die Builds etwas praktischer als von der U-HE-Homepage heruntergeladen werden.

Ich durfte alle oben genannten Synths persönlich kennen lernen und alle klingen richtig, richtig gut. Allerdings sind die Preise vergleichsweise hoch – für den professionellen Einsatz (denke ich) angemessen. Nimmt man kommerzielle Produkte mit rein, dann ist Deiva wohl einer der besten Software-Synthesizer für Linux. Es gibt ihn übrigens als VST3 und CLAP, einem eher neuen Format, das unter anderem von U-HE mitentwickelt wird. Allerdings ist der Support bei DAWs IIRC nur Bitwig vorhanden.

DEXED (FOSS)

Totgelaubte leben länger? DEXED ist ein Nachbau des Yamaha DX7 und lag zuletzt etwas brach. Doch der Entwickler hat anscheinend die Arbeit wieder aufgenommen.

Das Vorbild ist wohl eines der Klischees für FM-Synthese. Also klassischer 80s Sound, also von WHitney Huston über Chicago, Depeche Mode, Brian Eno zu Spliff ist alles dabei. Fans der klassischen Klänge sollten hier also unbedingt mal reinhören.

Dexed ist FOSS bzw. Open Source und kostenlos für Linux, Windows oder macOS verfügbar. Jedoch müssen Linux-User über GitHub gehen, statt über die Homepage.

Übrigens kannst du mit Dexed auch deine DX7 MIDI-Cartridges verwalten.

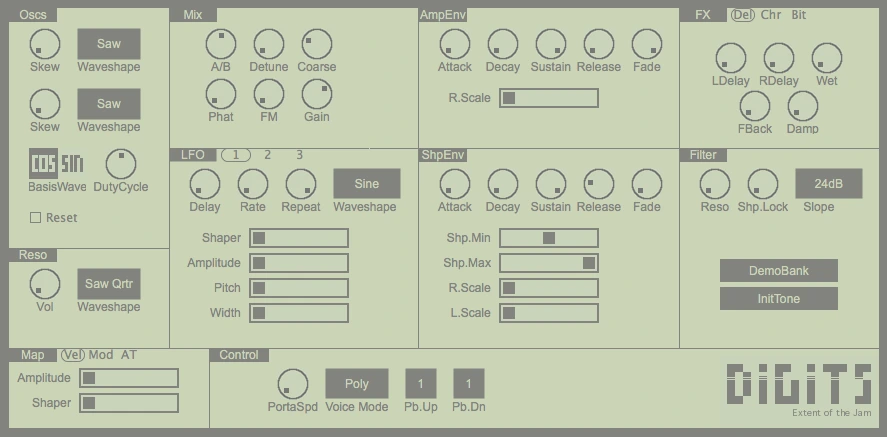

DIGITS (FOSS)

Leider liegt digits schon länger brach und die Linux-Variante ist ohne GUI, dennoch sollte es hier erwähnt werden. Denn der Code wurde zum Abschluss (2017) unter GPL-Lizenz gestellt und ist damit Open Source.

Digits ist ein Phase Distortion Synthesizer, wie es vom Casio CZ bekannt ist. Es bietet warme Pads und ein wenig abgedrehtere, glitchy Klänge zum Experimentieren. Aber auch dreckige Bässe oder schneidende Leads stecken darin. Man muss es mögen.

Schade, dass sich seit dem kein Mensch dem Projekt angenomen hat.

Nekobi (FOSS)

Man sieht es ihm nicht an, hinter Nekobi steckt ein Roland TB-303, also ein monophoner Bass-Synthesizer. Du wählst zwischen Rechteck- und Sägezahn-Schwingungsformen, wählst Tuning, Cutoff, Envelope Mod, Accent, Decay, Resonance und Volume aus und rein mit den MIDI-Events. Für einen 303-Ersatz auf jeden Fall ausreichend.

Nekobi ist FOSS und kann über die GitHub-Seite als LV2, VST und ST3 heruntergeladen werden.

OBXd (€)

Natürlich ist Oberheim OB-X hier das Vorbild. So ist auch der OBXd von Disco DSP ein Nachbau in Sachen Optik sowie Klang, auch das randomisierte Micro-Tuning ist integriert. Neu hinzugekommen sind Funktionen wie ein blendbarer Multimodefilter und ein paar zusätzliche Modulationseffekte und Reverb/Delay.

Den OB-X Clone gibt es kostenlos zum Download für unkommerzielle (!) Projekte. Willst du damit Geld verdienen, kostet eine Lizenz 99 Euro. Günstiger als ein Oberheim ist es damit allemal.

f’EM (€)

Hinter f’em steckt Tracktion, die Macher der DAW Waveform, die es auch für Linux gibt. Hinter der auffälligen Optik steckt ein FM-Synthesizer mit 11 Oszillatoren, Noise- und Filter-Sektion. Dazu kommen ADSR-Kurven mit 32 Stufen, Loop, Samplern, verschiedene LFOs und Multisampler. Da ist es kein Wunder, dass die Einarbeitung etwas Zeit braucht.

Der Umfang hat allerdings seinen Preis: Tracktion möchte für f’em 179 Euro haben.

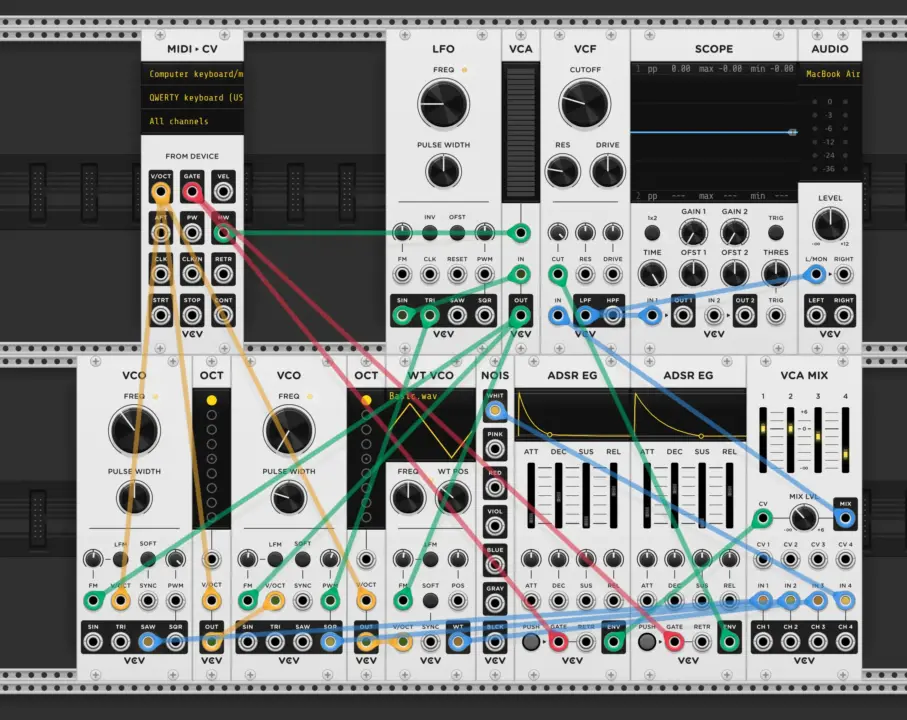

VCV RACK (FOSS)

Die Besonderheit bei VCV Rack ist, dass es sich dabei um einen echten modularen (Software) Synthesizer handelt. Dieser enthält eine Reihe freier (kostenloser) Module, Pro-Modulen in der 149€-teuren Pro-Version und optional bietet VCV Module zum Kauf an – auch von Drittherstellern. Dabei ist VCV Rack wirklich modular aufgebaut und bringt damit eine entsprechende Einarbeitungszeit mit. Erwarte also nicht, dass es direkt nach was klingt, wenn du noch nie Modularsysteme vor dir hattest.

Du bekommst also keinen fertigen Soft synth, sondern musst alle Module selbst auswählen, selbst verkabeln, selbst einstellen – und hoffen, dass es gut klingt. Gerade für erste Schritte in der Modularwelt ist das eine großartige Möglichkeit, günstig erste Erfahrungen zu sammeln. Später kannst du VCV auch mit deinem Hardware-Synth oder Modul-Schrank über CV verbinden. Außerdem kannst du es neben Linux auch mit macOS und Windows verwenden und so auch Patches mit Anderen austauschen.

CALF Monosynth (FOSS)

Der Vollständigkeit halber soll hier auch noch ein Synthesizer von Calf erwähnt sein. Die Plug-ins des Entwickler-Kollektivs waren lange der Standard für Linux. Es war von allem etwas dabei. Aber dann wurden die Plug-ins nicht weiter entwickelt. Nach und nach gesellten sich immer mehr Fehlerberichte in die Foren. Und (soweit ich weiß) stecken Calf Plugins noch auf GTK2 fest, was unter Umständen auch für Fehler sorgen kann. Vor allem aber bei der Kompatibilität.

Die Plug-ins sind aber nicht direkt kaputt oder schlecht. Wohl aber etwas altbacken. Trotzdem haben sie einen Stein bei mir im Brett. Einfach, weil ich sehr lange damit Songs gemischt habe.

Der Calf Monosynth ist ein einfacher monophoner Synthesizer mit zwei Oszillatoren, jeweils einem Multimode-Filter und Envelope-Kurven mit ADSR samt zusätzlichem Fade-Regler. Besonders gut kann er Bässe und Lead-Sounds. Und mit der Modulationsmatrix macht frickeln um so mehr Spaß.

Habe ich welche übersehen?

Du kennst einen großartigen Soft-Synth für Linux, der unbedingt in diese Bestenliste muss? Dann lass‘ es mich in den Kommentaren wissen.

Schöne Tips dabei, Danke 👍

VCV Rack 🫣

https://vcvrack.com

Uff, wie konnte ich das denn vergessen? o.O