Flo Siller ist Mastering Engineer aus Hamburg. Ihn treibt das Ende von Windows 10 gedanklich Richtung Linux. Doch kann der Umstieg eines Profis gelingen? In dieser exklusiven Dokumentation kannst du nachlesen, ob Linux bereit für den professionellen Einsatz im Musik-Mastering-Bereich ist. Oder ob es noch Baustellen gibt.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Der Artikel stammt von Gastautor Flo Siller – er ist klimafreundlicher Mastering Engineer aus Hamburg. Flo hat u.a. Mastering für The Mars Volta, Selig, Tränen, Jeremias, Fotos oder Die Sterne gemacht – und ist auch für einige goldene Schallplatten und Remasterings von Grammy-Veröffentlichungen mitverantwortlich. > Homepage > Mastodon

Dieser Artikel ist „Rolling Release“ und als Dokumentation einer Reise zu verstehen. Wenn Flo Zeit neben $Arbeit und $Leben, gibt es einen neuen Abschnitt – erkennbar an [Teil 1][Teil 2] etc. Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich also.

[Teil 1 – Intro]

Zugvögel wechseln regelmäßig ihr Zuhause, um sich anderswo bessere Bedingungen für ihre Existenz zu suchen. Instinktiv entziehen sie sich ihrer aktuellen Situation, weil das Futter knapp wird oder das Wetter ihnen das Leben schwer macht. Doch nicht alle Vogelarten verhalten sich so: Standvögel und Teilzieher sind ebenfalls ein erfolgreicher Teil der Evolutionsgeschichte.

Bei der Verwendung von Technologie handeln Menschen ganz ähnlich.

Während manche treu einer Philosophie oder Herstellerin folgen, wechseln andere auf der Suche nach Inspiration und Erneuerung beinahe zyklisch ihre Werkzeuge. Im Spannungsfeld zwischen gewohntem Systemerhalt und ungewissem Neustart gibt es auch in meiner beruflichen Blase der Tonschaffenden ganz unterschiedliche Lager. Neu und anders ist im Audiobereich auch nicht immer besser, klar. Warum also potenzielle Probleme schaffen, wenn doch im Grunde alles funktioniert?

Die Zeichen der Zeit, um beim Bild der Zugvögel zu bleiben, ließen mich jedoch bei der derzeitigen Ausrichtung der Big-Tech-Konzerne zunehmend aufhorchen. Schlagworte wie digitale Souveränität und Selbstverteidigung haben mich instinktiv animiert, alternative Ökosysteme auf ihre Bewohnbarkeit auszukundschaften. Zum Glück musste ich dafür keine ganzen Ozeane überqueren. Ein USB Stick und etwas Zeit reichen für diesen Selbstversuch vollkommen aus.

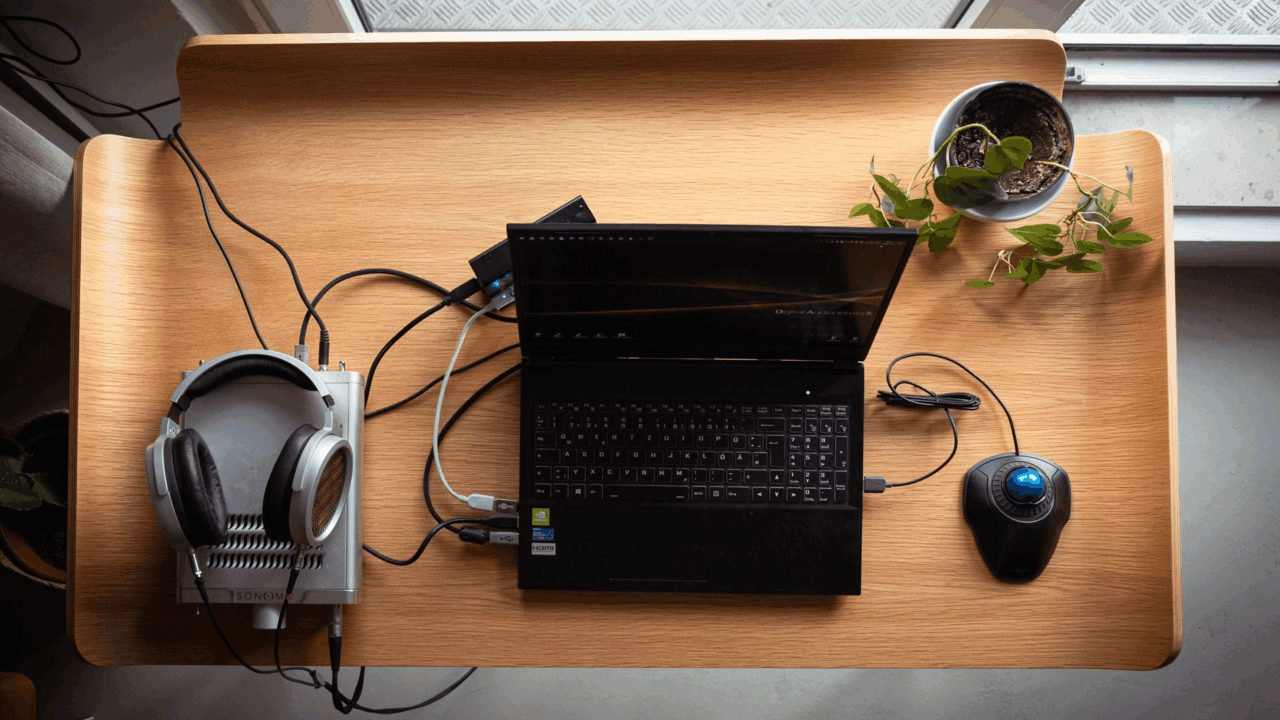

Für meine Büro-Aufgaben und den Alltag war der Umstieg auf eine passende Linux-Umgebung schon vor einigen Jahren geglückt. Meinem todgeweihten Laptop wurde so wieder neues Leben eingehaucht. Mittlerweile läuft Linux auch auf Hardware der Familie und der Liebsten.

Da ich konzeptionell immer auf der Suche nach ökologisch nachhaltigen Optimierungen meines Aufbaus bin, war dieser Schritt ein Positivsummenspiel in viele Richtungen. Für den Teil der Audio-Bearbeitung brauchte es wohl aber noch den kleinen Stoß der Großkonzerne mit ihren beinahe religiös wiederkehrenden Upgrade-Zwängen und Gnadenfristen. Spionage, Kontopflicht, unerwünschte KI-Integration und Bloatware sind da nur traurige i-Tüpfelchen auf der durch notwendige Registry-Modifikationen entstellten Systemtorte mit Opt-Out Glasur.

An ideellen Gründen für ein Weiterziehen in die vermeintliche Tech-Freiheit mangelt es demnach nicht.

Doch wie sieht das in der Praxis aus?

Ich habe sunstanzielle Investitionen in kommerzielle Software getätigt. Der überwiegende Teil ist nicht Linux-kompatibel.

Ist Linux also schon bereit für Pro-Audio?

Umgekehrt erschien mir die Frage nach einiger Recherche vielleicht relevanter: Bin ich schon bereit für Pro-Audio auf Linux? Muss ich mich zwangsläufig (temporär) von Altbekanntem verabschieden? Oder gibt es sogar gute Gründe für hybride oder doppelgleisige Nutzung?

Gedanken zu Linux

Dieser Beitrag soll also eher eine Art Reisebericht als eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum schlüsselfertigen System darstellen. Denn das ist die GNU/Linux-Welt schon ganz prinzipiell nicht. Mit all ihren Ausprägungen und Anpassungsmöglichkeiten hat sich seit 1991 viel getan. Die Grundlagen für den Einstieg wurden hier bereits umfangreich zusammengetragen.

Linux ist keine von Großkonzernen gesteuerten oder Aktionären abhängige Blackbox. Es ist eher wie ein Universum, dessen Galaxien (Distributionen) von vielen unterschiedlichen Planeten (Forks) bevölkert werden. Die galaktischen Hauptdistributionen sind teils fast so alt wie Linux als Kernel selbst. Etwa Debian, mit den Abkömmlingen Ubuntu und Mint. Aber auch Red Hat’s (IBM) Fedora, OpenSuse und Arch erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Fast alle sind kostenlos verfügbar und Open-Source-Bestandteile sitzen tief in der DNA aller Systeme.

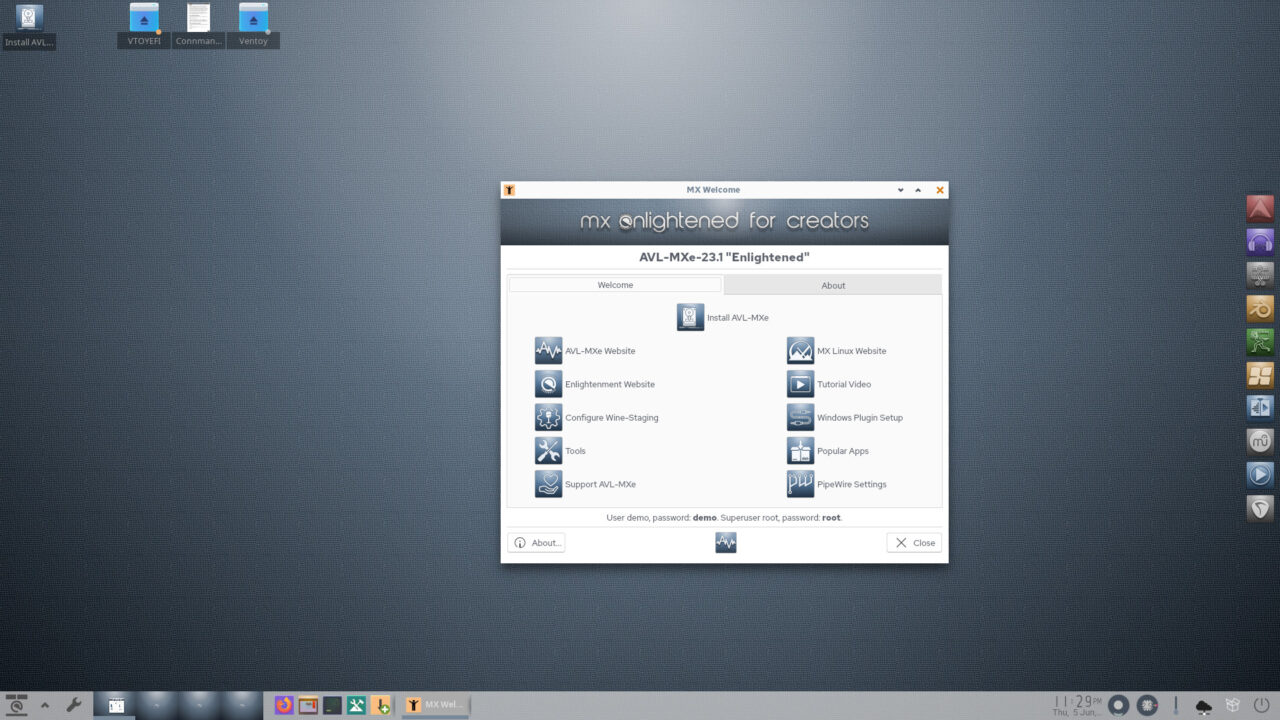

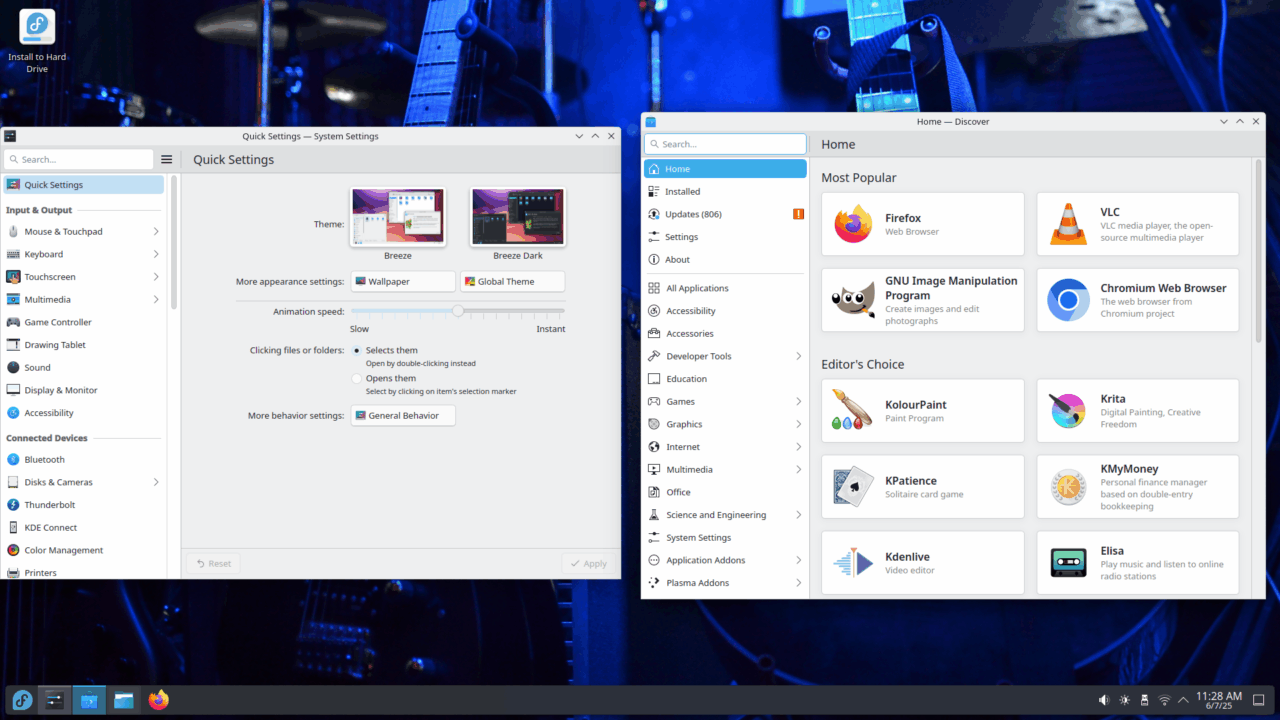

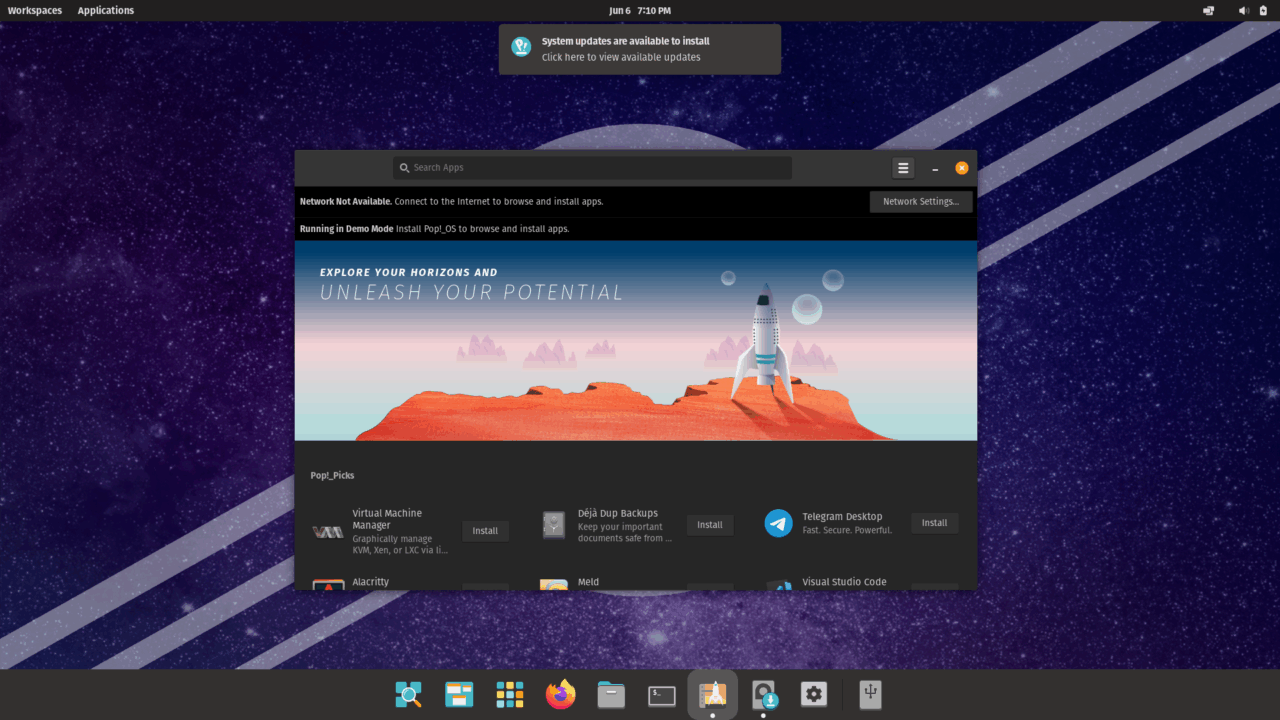

Vorkonfigurierte Distributionen für den kreativen Einsatz sind vor allem für Einsteiger ins Thema Linux-Audio interessant, werden aber kontrovers diskutiert. Neben der Wahl der Distribution ist die nächste Entscheidung das Desktop Environment (kurz DE). Einige ähneln frucht- oder fensterbasierten Betriebssystemen, andere gehen ganz eigene Wege. Entschieden wird nach der persönlichen Vorliebe.

Wichtig ist, sich von der Wahlfreiheit nicht abschrecken zu lassen. Alles kann kostenlos ausprobiert werden – etwa über einen USB-Stick mit Ventoy. Gefällt eine Distribution mitsamt Oberfläche, kann sie gleich vom Stick installiert werden. Vorher das Backup nicht vergessen.

Ist ein Programm nicht vorinstalliert, kann es oft über den App Store der jeweiligen Distro gefunden werden. Entschieden werden muss auch hier: System-Pakete der Distribution, oder universelle Formate wie Flatpaks. Die sind zwar nicht immer auf dem neusten Stand, ermöglichen aber in der Regel ein stabiles Arbeiten.

Alles klar soweit? Willkommen im Linux-Universum.

Hier eine kleine Auswahl Audio-spezifischer Distributionen zum Lockermachen:

Mir sind bei der Entscheidung Stabilität, Sicherheit, Leistung und schneller, verlässlicher Support im Problemfall wichtig. Community-basierte Distros (also fast alle) wie Debian oder Fedora bieten Updates kostenlos an. Unterschieden werden muss zwischen Rolling Release, Punkt-Releases oder LTS.

Rolling Releases bieten viele Updates in kurzer Zeit. Sie sind technisch auf dem neusten Stand, aber auch anfälliger für Instabilitäten. (In der Praxis variiert das aber, einige haben angeblich nie Probleme). Bekannte Distros sind beispielsweise Arch oder openSuse Tumbleweed.

Punkt-Releases kann man mit macOS oder Windows vergleichen. Alle paar Wochen/Monate gibt es eine neue Versionsnummer nach dem Komma. Oder Hauptversionen. Bei Fedora und Ubuntu alle 1 bzw. 2 Jahre, bei Debian alle 2-4.

LTS steht für Long Term Support und bietet langen Support für Sicherheits- und manchmal auch Funktionsupdates. Nach Support-Ende gibt es ein Upgrade auf die nächste Version. Wie z.B. bei Windows 10 auf Windows 11.

Neben den „normalen“ Linuxen gibt es auch kostenpflichtige Enterprise Versionen. Die werden an Firmen als Abo-Modell verkauft und entsprechend skaliert, angepasst und bringen professionellen Support mit. Bekannte Enterprise-Linuxe sind Suse Enterprise im europäischen Raum oder Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in den USA.

Bei kleinen Linux-Distributionen oder Programmen kann es passieren, dass sie kurzfristig nicht mehr gepflegt werden und die User zurückgelassen werden. Oft, weil die Programmierung von einer Person abhängt. Dank Open-Source-Verfügbarkeit kann diese manchmal durch Dritte neues Leben eingehaucht bekommen.

Kompatibilitätscheck

Dieses Experiment fokussiert sich auf den Post-Production-Einsatz im Bereich Audio Engineering. Für das Musikmachen selbst finden sich hier bereits einige Einträge zum Beispiel zu Midi-und Audiorecording, Gitarren Amp Simulation und Software Synthesizern. Hier soll der Prozess des Masterings im Fokus stehen, auch wenn ein Übersprechen in den Mixing-Einsatz dabei aber erfahrungsgemäß so unvermeidlich ist wie die gesunde Portion Hihat Bleed auf einem Snare Mikrofon.

Ich möchte hier ausdrücklich keine Werbung für einzelne Tools oder Produkte machen. Sondern eher Ideen verfolgen und Daumen drückend deren geglückte Umsetzungen dokumentieren. Auch soll an keiner Stelle abwertend über die Software und Werkzeuge gesprochen werden, die mich bisher in meiner täglichen Arbeit begleiten und diese aufgrund des Fortschritt im DSP-Bereich überhaupt erst möglich gemacht haben.

Vielmehr will ich herausfinden was da draußen noch so alles existiert, dadurch lernen und bestenfalls effizienter, kreativer und nachhaltiger Musik machen.

Schwieriger mit Linux gestaltet sich die Hardware-Unterstützung je nach Anwendungsbereich: Nur wenige Hersteller von mehrkanaligen Audio Interfaces bieten aktuell native Treiber für ihre Geräte an. Class-Compliance ist hier häufig das Zauberwort, um zumindest die Grundfunktionen der Interfaces nutzen zu können. Auch dort springt wieder häufig die Community selbst zur Hilfe und schreibt ganz im Geiste des DIY behelfsweise Software zur Unterstützung verbreiteter Geräte.

Meine computerbasierte („In-The-Box“) Arbeitsweise beschränkt sich nur auf das analoge Abhören. Der Aufwand ist also geringer als bei einem elaborierten Mehrkanal-Recording-Setup bei geringstmöglicher Latenz.

Die schweizer Firma Merging stellt für ihre Netzwer-Audio-Interfaces im High End Bereich lobenswerterweise native Linux Treiber bereit. Wie gut die funktionieren, soll im nächsten Blog-Update am Beispiel des Merging HORUS auch beleuchtet werden.

Aktueller Stand: Linux und Pro-Audio

Während die Auswahl bei der Hardware stagniert, vergrößert sie sich hingegen bei Programmen und Werkzeugen. Kleine und große Namen der Audiowelt bieten native Unterstützung. Etablierte DAWs wie Bitwig, Reaper, Mixbus oder zuletzt Studio One als Beta-Version können hier neben einigen anderen genannt werden.

Audio selbst in Linux wird weder per ASIO noch CoreAudio verwaltet, sondern hat natürlich seine eigenen Strukturen mit unterschiedlicher Komplexität. Wie das Audiosystem unter Linux grundsätzlich funktioniert, lässt sich zum Beispiel hier genauer nachlesen. Von simpel (ALSA) bis komplex (Pipewire) ist da so einiges möglich und anpassbar.

Nach angemessener Einrichtungszeit und Gewöhnung kann so ein Linux-System gegebenenfalls auch permanent offline bleiben: Software-Lizenzierung mit Onlinezwang oder Dongle ist mir bisher (noch) nicht begegnet. Ein funktionierendes Offline System hat für generelle IT-Sicherheit klare Vorteile und ist prinzipbedingt viel weniger angreifbar.

Für die ausführlichen Versuche und Vergleichstests im kommenden Update habe ich mich für zwei unterschiedliche Systemphilosophien der Linux-Geschmäcker entschieden.

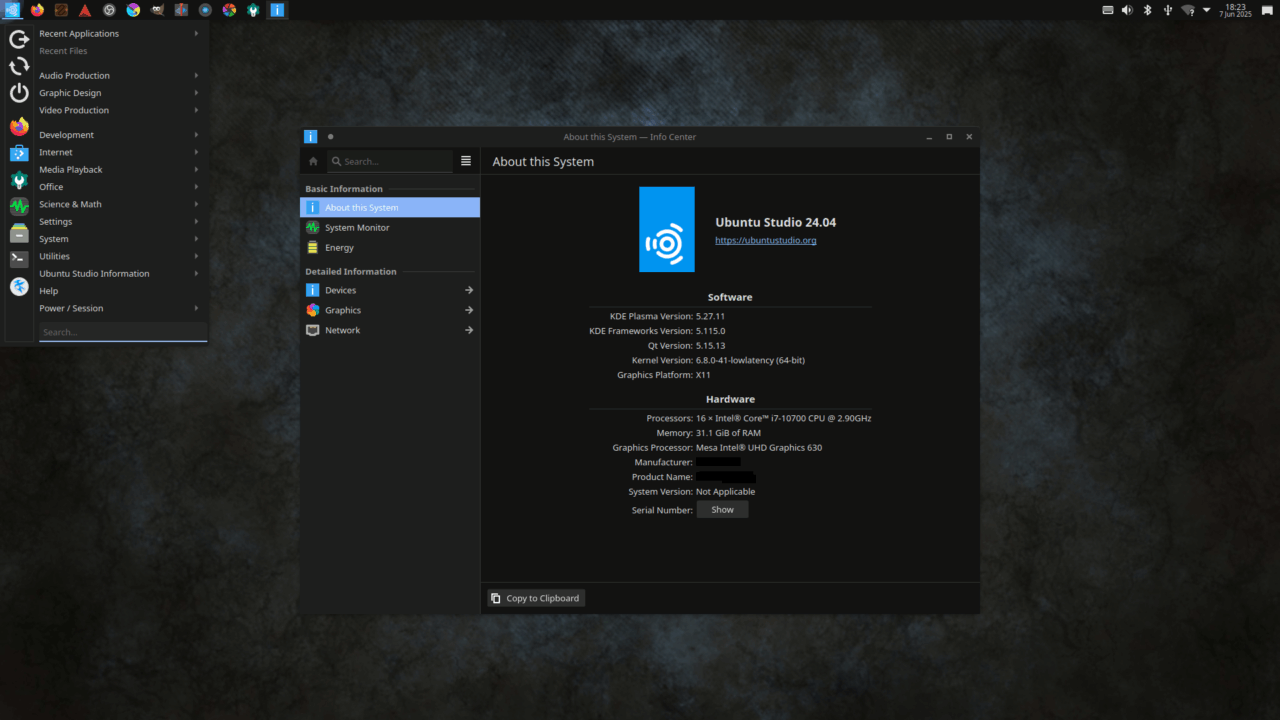

Zum einen soll Ubuntu Studio (LTS) für den Einsatz proprietärer und kostenpflichtiger Werkzeuge dienen, da diese Distribution von vielen Audio-Unternehmen als deren Testumgebung angegeben wird. Sie hat sich als einfach zu handhaben, ausreichend professionell sowie community-basiert supportet und stabil herausgestellt. Die hinter Ubuntu stehende Firma Canonical ist ein etablierter Akteur in der Linuxwelt, mit langjähriger, wenn auch nicht unkontroverser Historie. Mit Ubuntu Studio hat sie aber über die Basis „Ubuntu“ Nichts zu tun.

Demgegenüber soll ein alter Hase für ein System basierend auf freier und Open-Source Software dienen, nämlich Debian 13 (stable) im Zusammenspiel mit den KXStudio Tools.

Auf beiden Systemen kommt mein präferiertes KDE Plasma zum Einsatz, für mich das bisher intuitivste und übersichtlichste Desktop Environment.

Neben dem geplanten Hands-On-Teil dieses Berichts mit ausführlichen Vergleichstests werde ich auf meinem Mastodon-Account den Fortschritt dokumentieren und so weitere Nebenbaustellen bearbeiten können.

Auf der Erkundungsliste dieser Reise halte ich soweit diese Gedanken fest:

- Bedeutet ein neues System Chancen für frische Workflows und damit neue, unbekannte Sounds?

- Setzt die Freiheit des Systems und der Tools auch die eigene Kreativität frei oder lenkt die Vielfalt der Optionen eher ab?

- Ist „mein“ Sound immer nur ein Produkt des jeweiligen Systems und damit davon abhängig oder bieten sich hier Chancen zu mehr Individualität?

- Ein Umzug zwingt auch zur Entscheidung über das Zurücklassen oder Mitnehmen bekannter Strukturen. Ist ein Entschlacken ohne dogmatisches Festhalten möglich?

- Wie schlank, mobil und unabhängig kann sich so ein optimiertes System gestalten?

Wie bei den Zugvögeln kurz vor Wintereinbruch gilt es das Risiko einzugehen und loszufliegen…

[/Teil 1]

… tbc

Spannend. Zumindest so halb. Bislang sind es nur Vorüberlegungen, die vermutlich die meisten in der Linux Content Welt schon hinter sich hatten. Vor allem die mit Fokus auf Audio. Umso mehr freut es mich, wenn schnellstmöglich der nächste Teil erscheint.

Kann ich das irgendwie automatisiert erfahren?

Du kannst dir einfach die URL als RSS-Feed abonnieren. Wenn ein neuer Teil dazu kommt, aktualisiere ich das Datum des Artikels und er wird wieder oben angezeigt.

Dass der Artikel mit Vorüberlegungen an den Start geht, ist absicht, damit es eine abgeschlossene Sache wird. Viele in der Musikindustrie scheuen das Thema Linux komplett und schauen kaum über ihren Avid/macOS-Tellerrand hinaus. Das soll der Artikel im Gesamten abfangen.

Da schließe ich mich Zolle an. Ich bin gespannt, auf was ein Masteringengineer so achtet und was anders ist als beim Musikmischen mit Ardour beispielsweise.

Das ist ja mal sehr geil. Bin gespannt, wo die Reise hinführt. Solche Themen sollte es viel öfter geben. Dann sähen die Konzerne und Entwickler, dass so viele nur drauf warten, Linux zu nutzen, aber die Firmen ihre eigenen Gatekeeper sind.

Moin Zolle, danke für dein Kommentar!

Sehe ich ganz ähnlich, deshalb der Selbstversuch. Es hat sich die letzten Jahre schon ziemlich viel bewegt, deswegen bin ich schon vorsichtig optimistisch. Der nächste Teil ist schon in vollem Gange, dort soll es auch um den Tenor aus der Industrie zu dem Thema gehen.